Un flux atlantique agité semble vouloir troubler la fin de semaine française. Les signaux s’accumulent, laissant entrevoir un scénario plus nerveux que les jours précédents. Le pays reste placé sous l’influence d’un régime dépressionnaire changeant, et les prévisions récentes suggèrent une évolution à surveiller. Rien n’est encore arrêté, mais la dynamique atmosphérique attire déjà toutes les attentions.

Courant-jet renforcé, ingrédients réunis pour une tempête

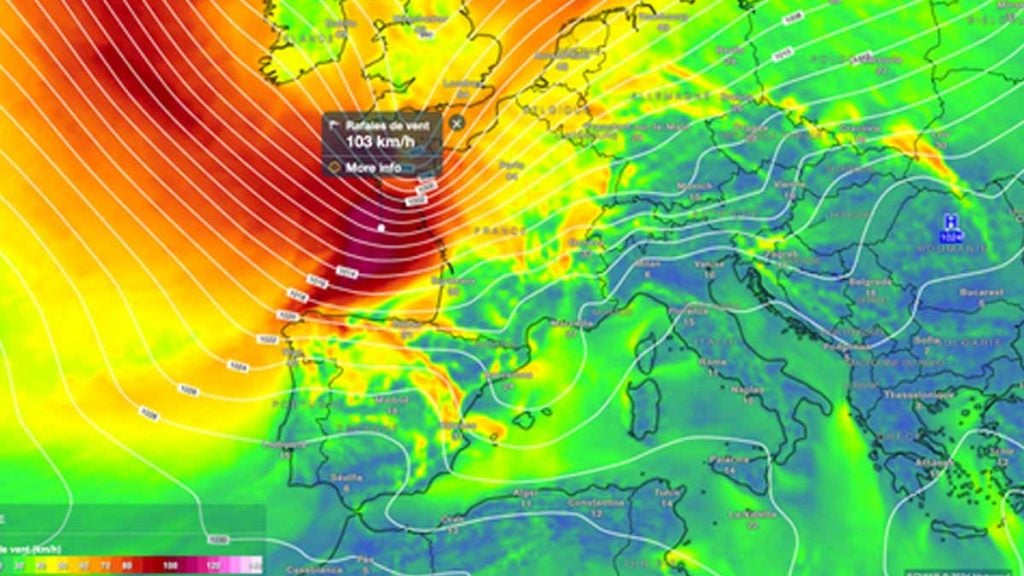

Les champs de pression se creusent entre l’Atlantique et les îles Britanniques, et le courant-jet se tend vers la France, affirme meteo-paris.com. Cette dynamique place une partie du pays sous influence dépressionnaire, avec un gradient barométrique plus marqué. Les premières zones exposées s’étirent vers le nord-ouest, où les vents se structurent vite, puis gagnent en extension selon l’orientation du flux.

Au-dessus, le jet se renforce par paliers, ce qui favorise la cyclogenèse secondaire. De petits creusements se forment, glissent le long du rail dépressionnaire, puis accélèrent près des côtes. Ce schéma reste classique à cette saison, car la mer encore douce fournit de l’énergie, tandis que l’air d’altitude, plus froid, accroît les contrastes et l’instabilité sur la façade atlantique.

Les sorties récentes montrent des géopotentiels en baisse sur la période 27 octobre–2 novembre 2025. Le jet s’incline vers la Manche, ce qui canalise l’activité. Selon le positionnement final du thalweg, les fronts actifs s’alignent, puis se resserrent à l’approche du littoral. Dans ce contexte, un coup de vent peut basculer en tempête si un creux gagne en intensité.

Vendredi à samedi, trajectoires possibles d’une tempête

La fenêtre la plus sensible se situe entre vendredi et samedi, car le jet s’oriente franchement vers le pays. Les creux les plus dynamiques empruntent alors la façade nord du rail, puis glissent vers la Manche. Le cœur dépressionnaire principal stationne vers l’Islande et les îles Britanniques, tandis que des ondes secondaires visent la France.

Entre le 31 octobre et le 1ᵉʳ novembre, un scénario de coup de vent significatif devient plausible. Les rafales les plus fortes se concentrent près des caps et des abers, puis longent parfois l’axe Bretagne–Normandie. Les lignes de grains peuvent se greffer aux fronts, avec averses actives, mer forte, houle en hausse, et risque de submersion localisée sur les secteurs bas.

La bascule des vents annonce un ressaut de pression en arrière-front, ce qui renforce parfois les pointes. Les sols humides favorisent aussi la chute de branches, alors que la visibilité se dégrade sous grains. Dans chaque cas, le suivi heure par heure reste déterminant, car un léger décalage du rail change l’aire la plus exposée à la tempête.

Modèles encore divergents, vigilance et marges d’incertitude

Les creusements secondaires sont mal appréhendés par les modèles. Ainsi, un risque peut apparaître puis s’effacer d’une actualisation à l’autre. Ce lundi 27 octobre, GFS illustre bien ces écarts, avec des trajectoires qui s’éloignent, puis reviennent. Le signal d’ensemble demeure, mais l’amplitude attendue dépend encore du timing des forçages.

L’Européen ECMWF table sur un coup de vent plus classique pour la fin de semaine. En revanche, il entrouvre la porte à un épisode plus musclé en début de semaine suivante. Ce décalage souligne la sensibilité du scénario au positionnement exact du thalweg, ainsi qu’à l’angle d’attaque du jet sur la zone Manche–mer Celtique.

Pour l’heure, le contexte reste favorable aux coups de vent jusqu’au début de novembre. Les services météo affineront la carte des rafales et des cumuls. La bonne pratique consiste à vérifier les bulletins à 24–48 heures, puis à J-1. Les mesures simples aident : arrimer, dégager les écoulements, retarder un déplacement si la tempête se confirme.

Pourquoi rester attentif et préparer sa semaine dès maintenant

L’environnement synoptique reste propice, et les ajustements se décident tard. Mieux vaut anticiper les effets de la tempête sans surestimer le risque. Suivre les mises à jour apporte la prudence utile, car la trajectoire peut encore glisser. Une veille régulière, puis des gestes simples, limitent l’exposition et facilitent le retour à la normale.